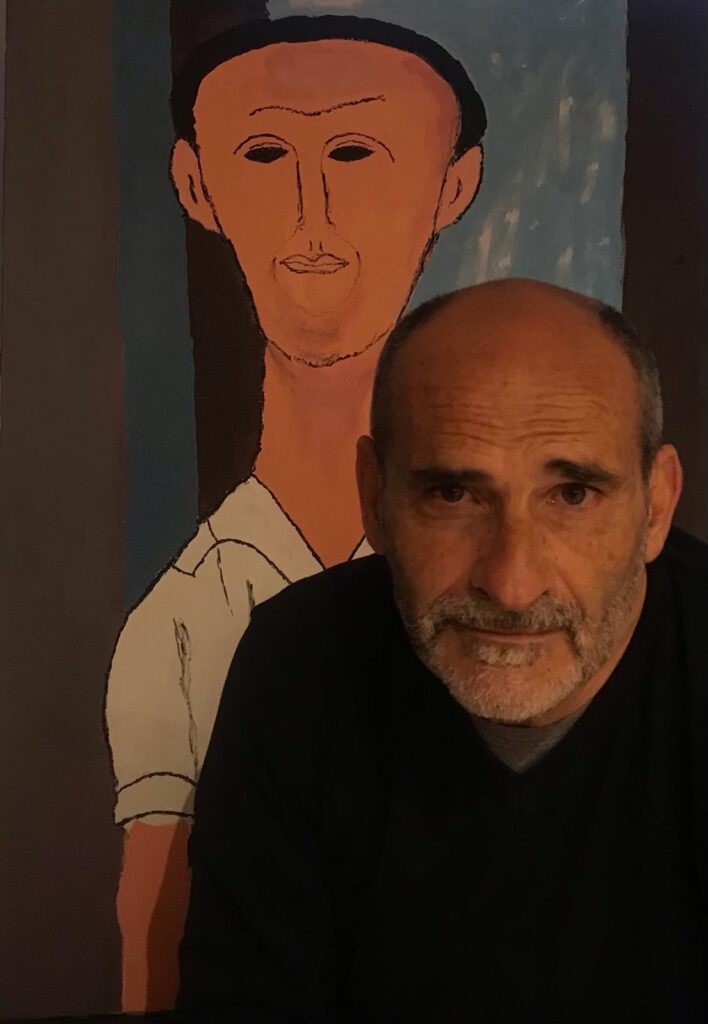

Entrevista con el escritor Gianfranco Pecchinenda: “Ninguna experiencia humana puede separarse del hecho mismo del lenguaje”

- Creador de “novelas de pensamiento”, “ficcionista del yo”, el escritor italiano Gianfranco Pecchinenda se ha dado a conocer en el mundo de la literatura con su célebre personaje de Ricardo Montero. Un individuo que se narra desde la conciencia, para también desde ahí narrar el mundo exterior.

- El autor presentará su nuevo libro “El perfil de los otros” (Huso, 2025), con Montero de protagonista, en Madrid, en conversación con el también escritor Edgar Borges. La cita será el jueves 27 de noviembre, a las 20h, en la librería del Centro, ubicada en calle Hilarión Eslava 21, Chamberí.

Pregunta: – ¿Vuelve Ricardo Montero o nunca se ha ido?

Respuesta: – Ricardo Montero, desde hace ya muchos años, es parte de mi mundo literario, así como de mi realidad existencial: nunca se ha ido; y nunca podría irse. “Quien ha sido” – como decía Schopenhauer – “ya no puede no haber sido”.

P: – Para quienes no lo conozcan, cuenta quién es Ricardo Montero.

R: – Si me lo permites, voy a resumir la respuesta en dos partes:

Ante todo, Ricardo Montero es simplemente un nombre. Un nombre que no sirve únicamente para ser designado, reconocido o identificado por los demás. Ese nombre es también la herramienta con la que Ricardo Montero (y, por supuesto, todos nosotros) se reconoce a sí mismo: la expresión de una conciencia reflexiva, de la conciencia de sí mismo. Es, en definitiva, un instrumento lingüístico.

Lo digo, porque yo creo que debemos aceptar la idea de que el mundo de la experiencia humana solo existe en la medida en que está envuelto y empapado por el lenguaje. Ninguna experiencia humana —incluida, naturalmente, la conciencia de uno mismo— puede separarse del hecho mismo del lenguaje. Un lenguaje, eso sí, de una clase particular, capaz de distinguir al ser humano de cualquier otra criatura viva. El hombre, aunque no sea el único capaz de emplear el lenguaje para comunicarse con otros, puede ser considerado el único animal capaz de usarlo para comunicarse consigo mismo, es decir, de manera reflexiva. Es un tema aún muy debatido hoy en día a nivel científico, pero lo que sí es seguro es que nuestra singularidad lingüística radica sobre todo en la capacidad de poder mentir, fingir y, sobre todo, imaginar historias hipotéticas sobre el pasado, el futuro y el presente.

La segunda parte de la respuesta es que (además de ser un nombre) Ricardo Montero es una historia. Y cada historia es una red inextricable de otras historias, como la de Omar Amalfitano, por ejemplo, otro protagonista de mi novela.

Ricardo Montero, como cualquiera de nosotros, es un nudo dentro de una trama entrelazada con decenas y decenas de otras historias, y así hasta el infinito. El filósofo alemán Wilhelm Schapp decía que es imposible separar al ser humano de la historia en la que está inmerso. En definitiva, el ser humano NO “tiene” una historia: ES una historia. Probablemente el mundo no sea, como decía Wittgenstein, “todo lo que ocurre”, sino “todo lo que puede ser contado en una historia.”

Por supuesto, hubiera sido más fácil y directo contestarte que Ricardo Montero es simplemente un personaje central de mi novela. Él mismo “es una novela”. Y, como tal, “Él” es una forma de “Mí” conciencia. Una herramienta evolutiva que nos hemos dado para agudizar nuestras facultades de percepción. Como ocurre con todas las artes, nos hace más aptos para sobrevivir, porque nos ayuda a establecer una relación más veraz —aunque siempre original e imprevisible— con la llamada “realidad” exterior.

P: – ¿La novela ensayo no tiene tiempo ni obedece a modas?

R: – Creo que, desde su invención, las formas que ha adoptado la novela no han seguido una moda, sino los impulsos que brotan de las necesidades culturales de cada tiempo: sus búsquedas culturales, políticas, espirituales, económicas o tecnológicas. Cada época deja su huella en la manera de contar.

Pero hay algo que no cambia: el deseo de mirar la realidad no como un simple objeto, o como un objeto ajeno, frío y distante (como sucede en el pensamiento racional o científico) sino como una experiencia viva, como un territorio que nos habita. La novela no repara desde fuera; respira con nosotros, se pregunta con nosotros.

Porque en el fondo, escribir —y leer— una novela es una manera de otorgarle sentido a lo que somos, de buscar en la trama del lenguaje un significado que justifique nuestra existencia.

P: – En tu caso, ¿cómo te surge la necesidad de contar la vida de Montero desde una novela ensayística?

R: – La idea nace de mi oficio. Como sociólogo y observador del comportamiento y de las rutinas humanas, me enfrento a menudo a temas como la identidad, la memoria, la conciencia. Este tema, sobre todo, encierra un paradójico desafío: la ciencia exige objetividad, pero la “conciencia” solo puede comprenderse desde la experiencia subjetiva. No hay conciencia sin emoción, ni emoción que pueda describirse fuera de la “primera persona del singular”. Solo la palabra nacida en “primera persona” puede tocar ese territorio invisible que llamamos “conciencia”. Por eso, creo que la literatura —más que cualquier otra forma de conocimiento— sea el instrumento más poderoso que el ser humano haya creado para hablar de sí mismo desde dentro. La realidad no se agota en la ciencia, ni el pensamiento en los márgenes de la razón. Hay un saber que se siente antes de pensarse; un saber del cuerpo, del pulso, del silencio. Un conocimiento afectivo y corporal que precede y trasciende las palabras con que intentamos explicarlo y que ninguna fórmula científica puede contener en términos puramente objetivos y racionales.

P: – ¿El perfil de los otros tiene que ver con el perfil del yo?

R: – Se trata de un tema casi inevitable. De hecho, he dedicado las casi doscientas páginas de mi novela para intentar dar respuesta a una cuestión muy parecida a la que me pones. Todos conocemos la célebre afirmación de Arthur Rimbaud: «Yo es otro». Aparece en una carta dirigida a su antiguo profesor de retórica, Georges Izambard. Si leemos la frase completa, creo podrá comprenderse mejor el sentido que él quiso darle a su búsqueda artística: «Es falso decir: yo pienso; habría que decir: se me piensa. —Perdón por el juego de palabras. YO es OTRO. Tanto peor para el trozo de madera que se descubre violín, y desprecio para los inconscientes que discuten sobre lo que ignoran por completo».

Lo que yo intento indagar con mi novela es justamente la “realidad” del “otro yo” que se esconde detrás de ese “se me piensa” de Rimbaud.

P: – ¿El intelectual posmoderno es un desilusionado con la realidad del mundo?

R: – No lo creo: la desilusión es un lujo que no puede permitirse. El verdadero intelectual siempre tiene que fajarse con la “realidad” que todo el mundo considera “real”. Es el sentido común de la “realidad” lo que el intelectual está obligado a cuestionar. Lo que pasa, es que vivimos en la era de la técnica algorítmica, en un tiempo en que damos con mayor facilidad crédito a esa incertidumbre vinculada a la tensión entre lo real y lo simulado, entre el original y la copia, que constituye una de las claves de mi trabajo. Lo que hago en mi obra es preguntarme “quién” nos escribe, intentando retomar esa lógica de la tensión para actualizarla en un contexto donde los “perfiles” digitales sustituyen a las personas.

P: – Tu obra la han catalogado como “Novela de pensamiento”. ¿Qué significa esta categoría?

R: – Una novela de pensamiento, para mí, es aquella en la que la narración se subordina a la reflexión, y la acción se convierte en excusa para pensar. En mi obra la reflexión intelectual, y sobre todo existencial, ocupa un lugar central, incluso más importante que la acción o el desarrollo de la historia. Dicho de otra forma, no me interesa tanto lo que ocurre, sino lo que se piensa acerca de lo que ocurre. Mis personajes son vehículos de ideas, dilemas y visiones del mundo. Mi propósito no es solo narrar una historia, sino explorar un problema teórico, ético o filosófico. En este sentido, creo que “El perfil de los otros” pueda inscribirse en esta tradición en la que la ficción es también laboratorio de ideas sociológicas y filosóficas, explorando las transformaciones de la identidad y de la conciencia en la era contemporánea.

Mi protagonista es alguien (¿una conciencia?) que sospecha que todo lo que vive esté mediado, representado o generado por procesos automáticos. El “yo” se convierte así́ en una imagen, una superficie, un simulacro. La posibilidad de que no haya un “yo” más allá del “perfil” no es solo una hipótesis narrativa, sino una alegoría de la condición actual. La generación automática de contenido no es una amenaza futura, sino una práctica presente. La novela, entonces, plantea un escenario en el que la creatividad ha sido automatizada y el lenguaje ha sido desprovisto de su necesaria experiencia.

P: – ¿La ficción es una forma de filosofía?

R: – Yo creo que la novela moderna —desde Cervantes hasta nuestros días— pueda entenderse como una “filosofía del yo como problema” (no como certeza). Desde el Quijote o Las confesiones de Rousseau, la literatura moderna ya no muestra un yo estable, sino un sujeto que se busca, que se desdobla y se interpreta. Esa investigación narrativa del sentido personal es, en sí misma, una investigación filosófica sobre la identidad. Los temas del autoconocimiento narrativo; de la dialéctica identidad-alteridad; de las tecnologías de la identidad, son todas cuestiones ficcionales profundamente filosóficas. Como sugiere Paul Ricoeur, el sujeto se comprende solo a través del relato. Contarse —o inventar un “yo” ficticio— es una forma de pensarse. La ficción se convierte, así, en una práctica hermenéutica del yo. Y, en la medida en que el “yo” se define por su relación con los otros, la ficción, al representar esa relación, explora filosóficamente los límites de la subjetividad.

Hoy en día, además, cuando la identidad se construye también mediante “perfiles” (redes sociales, representaciones digitales, etc.), la ficción tiene un nuevo papel filosófico: mostrar cómo el “yo” se construye, se disuelve o se multiplica en formas algorítmicas tal vez muy originales.

Pero, al menos según se suele decir, seguimos viviendo en una época en la que persiste la idea de que la literatura pueda ser, o incluso deba ser, el brotar de algo que nace del alma (o del corazón, o del vientre, según la fisiología de la creatividad a la que cada uno decida adherirse): un intento de decir lo indecible.

P: – ¿Seguirá Montero en tu universo literario?

Seguirá seguramente, si yo seguiré escribiendo su nombre para hablar del “yo” novelesco de un escritor. Marcel Proust, en una carta a Robert Dreyfus, para explicar cómo en distintos momentos de la vida (e incluso del día) percibía de manera diferente a una u otra persona, hablaba de «los diversos Fulanos de los que estoy compuesto»: uno de ellos —pero solo uno— es el «Fulano novelesco», al que Proust confiesa escuchar poco, mientras presta más atención al «Fulano desconfiado». En medio de esta zarabanda, dice Proust, «yo no soy más que un cuerpo neutro». Un simple contenedor, pues, de esos Fulanos.

En los años sesenta del siglo XX, al menos en Europa, se había impuesto la idea de que el «yo» era, ante todo, un sujeto gramatical. Decir «yo» no significaba —ni podía significar— una referencia a una persona concreta (a una experiencia vital específica, a una forma particular de estar y de pensar el mundo), porque, se pensaba entonces, todos estamos inevitablemente alienados.

También aquella época pasó; cumplió su función y pasó, pero no sin dejar huellas.

La actual fortuna de eso que hoy se llama «autoficción» es, a mi entender, una de sus herederas: utilizarse a uno mismo, con nombre y apellido, como sujeto de una narración cualquiera, donde se mezclan libremente la invención y los fragmentos propiamente autobiográficos (a menudo distorsionados), significa, en efecto, usar el sujeto como un simple «sujeto» gramatical.

Cuál sea el destino del «yo» en este tiempo presente algorítmico en el que las redes sociales fomentan un “narcisismo de masas”, prefiero no intentar describirlo: sigo estando dentro de ello, y me cuesta pensarlo con distancia.

Para concluir resumiendo: el «yo» de Montero, o el «yo» del escritor que escribe la historia de Montero, ese mismo «yo» (pequeña palabra que tan fácilmente se nos escapa), ese centro de atracción en torno al cual tan a menudo gravita nuestra escritura, no es algo evidente y absoluto. Un «yo» que es otro; un «yo» que es un simple recipiente que se disuelve en la humanidad de masas o en la red de las relaciones; un «yo» que se presenta con un nombre y, en el mismo instante, nos deja entender que no es un nombre verdadero; un «yo» que se siente cuerpo informe habitado por una multiplicidad de «yoes» acaso provisionales… ese «yo» no es un nombre que importe demasiado.

Sea como sea, siento que no podré evitar seguir intentando entenderlo a través de mi escritura, quizá porque en el fondo sé, como lo intuyó Kafka, que “todo aquello que buscas, también te está buscando a ti”.