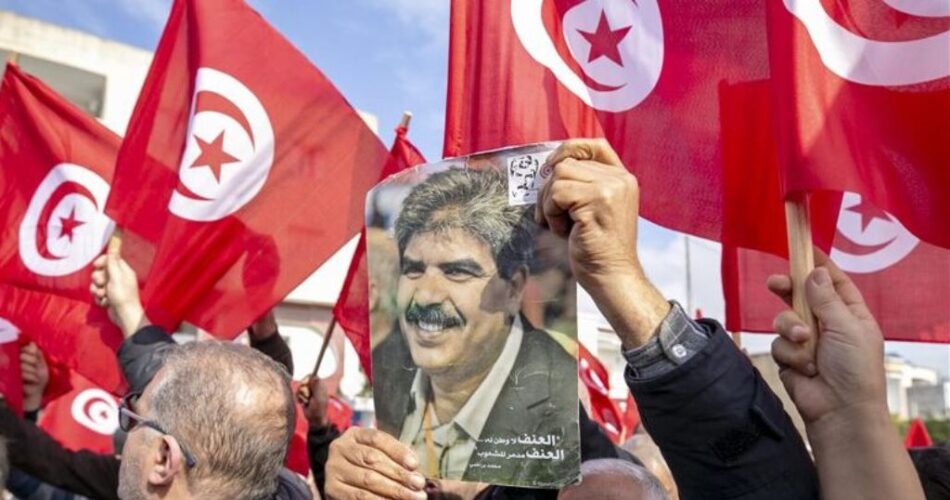

Condenado a muerte el autor del asesinato de Mohamed Brahimi en Túnez en 2013

- El tribunal tunecino ha juzgado también a los cómplices el autor material, con penas que van desde un lustro hasta la pena capital.

Abdekrauf Takibi, el autor material del asesinato de Mohamed Brahimi en el año 2013, ha sido condenado esta semana a muerte por los tribunales tunecinos.

Brahimi, líder del partido de izquierda Echabab, era un ferreo crítico de la formación conservadora islamista EnNahda que se disponía a hacerse con el control total del país tras la denominada Primavera Árabe, una serie de movilizaciones que acabaron con el derrocamiento del presidente Zine el Abune Ben Ali, contagiándose a los países aledaños.

El 25 de julio de 2013, Brahimi salía de su casa cuando lo acribillaron a balazos por dos hombres que viajaban en una motocicleta.

Su asesinato, meses después del atentado mortal contra otro político marxista, Chokri Belaid, asesinado en febrero de 2013, conmocionó a la sociedad tunecina, aún en tensión tras las movilizaciones que habían derrocado a Ben Alí en enero de 2011. Una jornada de huelga general y nuevas movilizaciones masivas se detonaron en todo el país.